Presentar a Carlos Emilio Larreátegui en unas líneas es difícil, un ser humano que combina claridad de ideas, innovación y una serenidad poco común en tiempos ruidosos. No es el académico tradicional, sino alguien que apuesta por reformar la educación y, a través de ella, el país. En el inicio de su tercera década sorprende la experiencia vivida y las universidades recorridas, pero también una sencillez y una apertura que trascienden lo personal. Estudió Finanzas y Negocios Internacionales en The George Washington University; obtuvo una Maestría en Políticas Públicas en la University of Oxford y un Master in Business Administration en Harvard University.

Hoy es Vicecanciller de la Universidad de las Américas, institución fundada, junto a otros académicos, por su abuelo Carlos Larreátegui Mendieta, quien también fuera Procurador y Senador de la República, Ministro de Educación y docente por más de 70 años. Su abuelo materno, Jorge Salvador Lara, fue un reconocido político, académico y canciller de la República. También por el lado materno, su abuela Teresa Crespo Toral, destacada escritora cuencana, hija del cirujano Emiliano Crespo Astudillo y de Lola Toral Vega, evidencia las profundas raíces que lo vinculan a la Morlaquia.

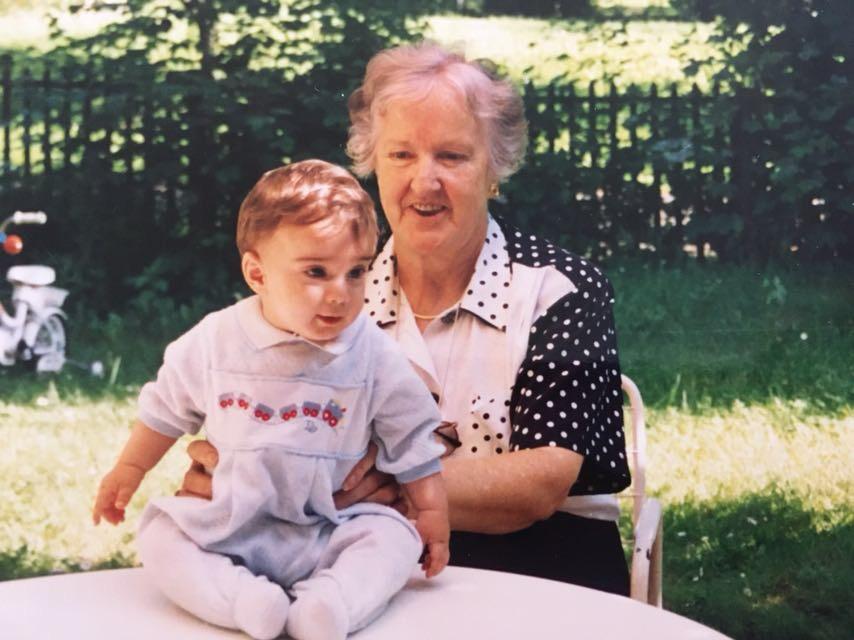

Ginebra, 1994. Carlos Emilio, de 2 años, junto a su abuela Teresa Crespo Toral

Fotografía: Cortesía ® C. E. L.

Hijo de María Isabel Salvador y de Carlos Larreátegui Nardi, Carlos Emilio encarna la herencia de familias que han marcado la historia política, académica y cultural del país. Aun con una herencia familiar tan marcada, lo que resalta en él es una convicción: “solo desde la educación podemos cambiar al país”. Su mirada se orienta hacia una educación humanista que “permita que el hombre sea libre a través de cuestionarse quién es y sus propios límites”.

Como él mismo sostiene, “cuando hay esa vocación de hacer sociedad desde la academia, la universidad se convierte en un actor clave, que puede promover no solo el desarrollo, sino la inclusión”.

—¿Por qué apostar por la educación superior en Ecuador?

—Cuando empecé a plantearme qué quería para mi vida —y esto puede sonar a cliché, pero realmente es así— comprendí que solo desde la educación podemos cambiar al país. Pero hablo de una educación particular, una educación humanista, que quizá sea el verdadero diferenciador que buscamos impulsar desde la UDLA. En los distintos campos en los que he trabajado he procurado siempre seguir ese camino.

—La visión humanista le permite al ser humano ser libre a través de cuestionarse quién es, cuáles son sus límites y hacia dónde puede llegar; y esa capacidad, lamentablemente, la hemos ido perdiendo con el tiempo. El modelo de educación superior se ha inclinado a formar personas volcadas únicamente hacia la productividad, dejando de lado lo que nos hace verdaderamente humanos: el pensamiento crítico, la creatividad y las relaciones interpersonales.

—Cuando estudié en Estados Unidos me sedujo la idea de quedarme, pero lo que realmente me motivó a regresar fue la posibilidad de aportar en este sector, que enfrenta serios desafíos y que, desde hace mucho tiempo, ha sido desatendido en el Ecuador. La universidad, en este contexto, es una aliada fundamental de la sociedad: se convierte en un actor clave que puede promover no solo el desarrollo, sino también la inclusión.

Boston, 2024. Carlos Emilio Larreátegui en su ceremonia de graduación del Master in Business Administration en Harvard Business School.

Fotografía: Cortesía ® C. E. L.

—UDLA ha sido reconocida recientemente como la universidad No. 1 en investigación del Ecuador. ¿Cómo se siente con eso?

—Este es un trabajo de años, incluso de generaciones. La Universidad de las Américas se concibe como una institución que llegó a llenar un vacío causado por las deficiencias de las universidades públicas en los años noventa. En ese entonces había una seria crisis en la educación superior pública —crisis que, de hecho, aún persiste—. Y conviene aclarar que, cuando hablamos del concepto de universidad, debería importar poco la división entre pública y privada. La universidad pública es necesaria y cumple un rol fundamental en la sociedad.

—La UDLA surge como una iniciativa del sector privado: un grupo de académicos, entre ellos mi abuelo, se unieron en 1993 para impulsar un proyecto de educación privada enfocado en la formación humanista, dirigido especialmente a la clase media y media baja que, en ese momento, empezaba a consolidarse en el país. De esa manera se logró ofrecer una alternativa a todos aquellos que estaban siendo excluidos —y que, en muchos casos, siguen siéndolo— de la educación pública.

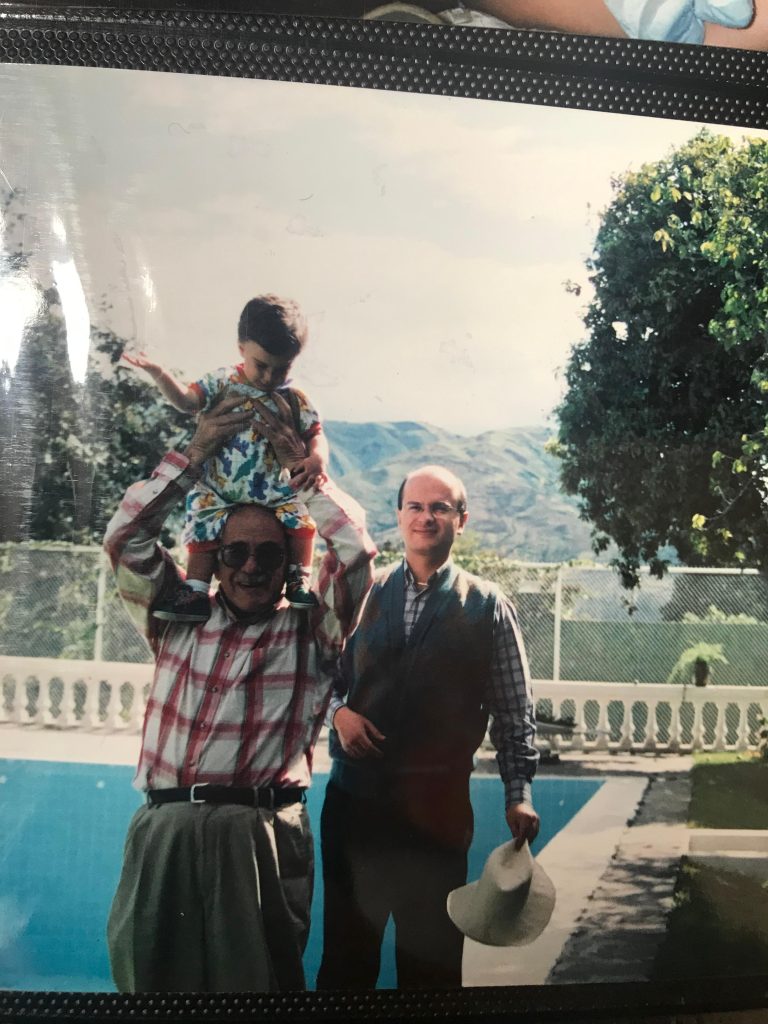

Recuerdo de 1995: Carlos Emilio niño en hombros de su abuelo Carlos Larreátegui Mendieta, uno de los fundadores de la Universidad de Las Américas. A la derecha, su padre Carlos Larreátegui Nardi, actual Canciller de la UDLA.

Fotografía: Cortesía ® C. E. L.

—En el Ecuador a veces tendemos a idealizar lo de afuera. Nos encanta mirar hacia Estados Unidos, hacia Europa, y está bien, porque son referentes válidos; pero también debemos entender nuestro propio contexto y los desafíos particulares que se nos presentan.

—A diferencia de otras universidades que se han enfocado exclusivamente en mirar hacia afuera, nosotros hemos puesto la mirada hacia adentro: hemos procurado identificar cuáles eran —y siguen siendo— los desafíos del Ecuador. Ese ha sido siempre nuestro norte: formar los profesionales que el país necesita. Para ello, la investigación se ha convertido en nuestro pilar central. Estar volcados al servicio del país, detectando sus necesidades y retos, nos ha permitido convertirnos en la universidad número uno en investigación en el Ecuador.

—Desde su experiencia en la Universidad de Las Américas, ¿cuál es su opinión sobre la educación superior pública en el país?

—El sistema de educación superior ecuatoriano enfrenta serios retos, en gran parte porque desde el Estado se ha pretendido imponer un modelo único de universidad. Ese es, precisamente, uno de los grandes problemas.

—La solución a los desafíos que enfrenta el país nace de la libertad académica, y es en esa dirección donde aún falta avanzar en el Ecuador. Hoy tenemos un modelo único de universidad que se impone también a las instituciones privadas, lo cual genera exclusión. Solo aquellas universidades con suficiente capacidad y recursos pueden sostenerse en el tiempo frente a las exigencias de infraestructura, investigación y otros requerimientos.

—En Ecuador hemos limitado la libertad académica que sí existe en otros países. Por ejemplo, en Alemania el sistema se organiza de tal forma que las instituciones de educación superior se enfocan en propósitos muy específicos. Existen, por ejemplo, instituciones dedicadas exclusivamente a la formación técnico-tecnológica, con programas de dos años que desarrollan habilidades prácticas y rápidamente empleables. Qué maravilla sería que en Ecuador existieran más instituciones de esa naturaleza, capaces de facilitar empleo a tantas personas que lo necesitan

Quito, 25 de abril de 2025. La Universidad de las Américas confirió el Doctorado Honoris Causa a Isabel Díaz Ayuso; el laudatio estuvo a cargo del Vicecanciller Carlos Emilio Larreátegui.

Fotografía: Universidad de las Américas ®

—La riqueza de un sistema de educación superior radica en su diversidad, en la posibilidad de contar con instituciones enfocadas en áreas muy específicas. Solo en ese mosaico de modelos y enfoques podremos realmente avanzar. Además, esa diversidad permite que las universidades públicas se concentren en su verdadera misión: garantizar acceso a quienes no pueden costearlo, mediante la gratuidad y una adecuada presencia geográfica. El rol del Estado debe ser invertir en quienes no pueden pagar.

—Hablando de los problemas del país, es imposible no tocar el ámbito político...

—Y si hablamos de política…¿me podría dar en pocas palabras su opinión sobre la política ecuatoriana?

—Pu, qué difícil. Creo que es imposible hacerlo en pocas palabras.

—Es evidente que nuestra política sufrió una descomposición brutal.

—Vale la pena recordar que crecimos oyendo a los grandes políticos de la era pasada, lo que fue el Congreso Nacional y sus debates. El estado de la política actual deja mucho que desear. En buena parte —y esto no es novedad— se debe al debilitamiento del sistema de partidos. Tenemos leyes que han corrompido ese sistema.

—El otro día lanzamos aquí en la UDLA un estudio interesantísimo sobre los partidos y movimientos en el Ecuador. Tenemos más de 230 partidos y movimientos registrados, lo cual ya dice mucho del estado de nuestra democracia. Muchas veces son “taxis”, como los llamo yo: vehículos a disposición del mejor postor para ambiciones personalistas o inconfesables. Parte de la crisis nace de ahí.

—Tenemos que recuperar un sistema de partidos más sólido que actúe como un filtro para la democracia. A través de primarias y del debate de ideas, un partido —en un mundo ideal— debería servir de filtro para que quienes quieran involucrarse en el servicio público sean, primero, personas que adhieran a los principios del partido; segundo, personas íntegras; y tercero, con una preparación mínima. Sin embargo, los partidos han perdido el sentido de institucionalidad, y eso ha corrompido su razón de ser.

—En segundo lugar, solemos decir que los jóvenes deben involucrarse en política. Sí y no. Ser joven no es una virtud en sí misma. Yo no creo que por ser joven se tenga algo de bueno. Lo virtuoso son las ideas nuevas, la integridad, y —aunque hay excepciones— los jóvenes tienden un poco más a conservarlas.

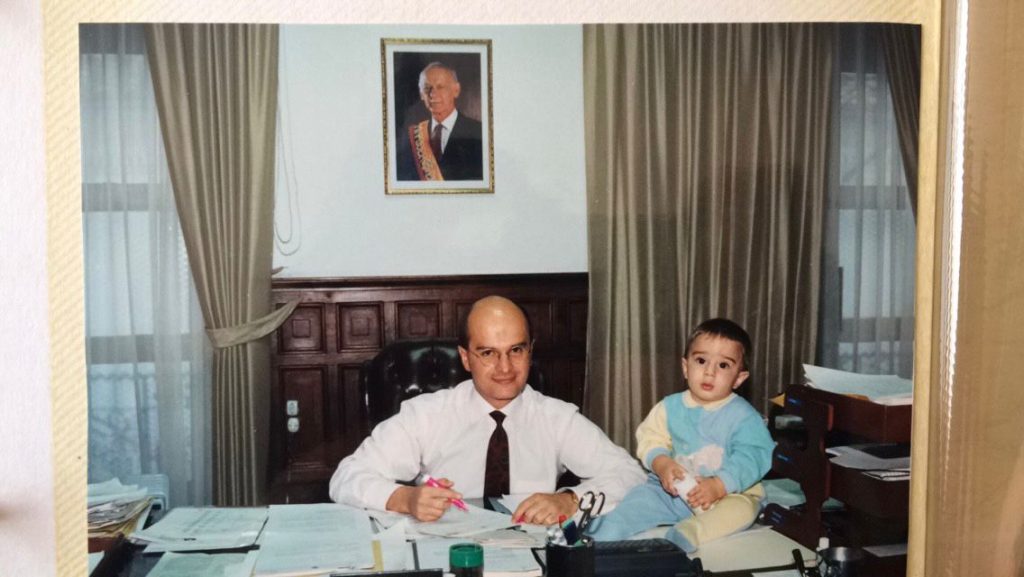

Palacio de Carondelet, 1990s: Carlos Emilio bebé en el escritorio del despacho de su padre, Carlos Larreátegui Nardi, Secretario de la Administración durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén (1992–1996). Por esos años, su abuelo Carlos Larreátegui Mendieta era Procurador General del Estado. Invitamos a leer la entrevista a Carlos Larreátegui Nardi publicada por Mundo Diners.

Fotografía: Cortesía ® C. E. L.

—Y, en tercer lugar, está el apersonarse de nuestro futuro, porque a veces dejamos que otros decidan por nosotros. Difícil resumirlo, pero creo que lo que falta es volver a pensar en la institucionalidad.

—Tenemos que dejar de creer que un presidente o un partido nos van a salvar. Ya hemos chocado demasiadas veces con esa ilusión. El verdadero cambio viene del trabajo silencioso, el que no se ve, el de largo aliento, el de ladrillo a ladrillo, que construye un país más próspero.

—Ojalá tengamos políticos más callados, trabajadores, pacientes y dedicados.

—¿Y esta opinión la comparte sobre la política latinoamericana?

—Creo que también es difícil poner un solo membrete. Hay países en Latinoamérica que han logrado fortalecer su democracia: Uruguay, Chile, por ejemplo. Colombia también es ejemplar, aunque ahora mismo tiene un loco en el poder. Prácticamente no se ha comprobado, pero es un secreto a voces que padece de ciertas adicciones. Y aun así, las instituciones colombianas han logrado resistir.

—Por eso creo que es difícil generalizar sobre la política latinoamericana. Ya quisiera yo que Ecuador tuviera un sistema como el de Chile o el de Uruguay. Quizá, para resumir, diría que en lugar de mirar tanto a Europa y Estados Unidos, deberíamos fijarnos en nuestros vecinos, que han logrado acercarse a algo un poco mejor que lo nuestro. Y eso ya sería bastante.

—No tenemos que apuntar a lo perfecto, sino a lo bueno. El problema es que, en Ecuador, lo que tenemos ahora ni siquiera llega a ser bueno. Un poco por ahí.

¡Un gran orgullo para la UDLA! 🔥 @CarlosEmilioLS, nuestro Vicecanciller, es el único ecuatoriano seleccionado para la clase 2025 del Foro de Jóvenes Líderes Globales @YGLvoices, una iniciativa del @wef.

— UDLA Ecuador (@UDLAEcuador) April 16, 2025

¡Un honor tenerlo entre los líderes jóvenes más influyentes del mundo! 🌍✨… pic.twitter.com/fq9oKbvkMI

—¿Cuál es su opinión respecto a la consulta popular?

—Es difícil porque, desafortunadamente, estamos atados de manos con la Constitución actual. Yo sí veo en la consulta popular es un buen camino para avanzar hacia una carta magna que nos permita operar mejor. Sé que hay otras vías, por supuesto, como la Asamblea Nacional.

—Sin embargo, creo que la consulta popular siempre ayuda a la legitimidad. Ahora, bien es un arma muy peligrosa. Porque en ella se pueden incorporar disposiciones que, como ocurrió en el pasado con la de Rafael Correa, fueron introducidas de manera encubierta y terminaron debilitando gravemente la institucionalidad del país.

—El tema de la Corte Constitucional representa un riesgo. Entiendo las razones, pero sigue siendo un riesgo. En cambio, hay otras preguntas que me parecen muy buenas.

—¿Y sobre el planteamiento de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, en ese mismo sentido, sobre la reducción del número de legisladores?

—Estoy totalmente de acuerdo con esas preguntas. Sobre el Consejo de Participación Ciudadana, creo que tenemos ya un hastío y evidencia suficiente del fracaso que ha representado ese organismo: un foco de corrupción y un mecanismo utilizado para manipular la democracia en favor del gobernante de turno. Es, en mi opinión, una aberración.

—En ningún lugar del mundo existe algo similar. Es un organismo que no está sujeto a ningún control, y me parece francamente tóxico.

—En cuanto a la disminución del número de legisladores, no sé qué tanto pueda mejorar nuestra democracia en términos de calidad institucional, pero sí creo que tendrá un efecto positivo: habrá menos espacio para la corrupción, porque todos sabemos que la Asamblea ha sido un nido de corrupción. Además, significará un ahorro importante de recursos, que tanta falta nos hace a los ecuatorianos.

—Actualmente, el Legislativo presenta una mayoría definida. ¿Cómo analiza usted este equilibrio de poder? ¿Lo ve más como un riesgo para los contrapesos democráticos o como una oportunidad para la gobernabilidad?

——No es la primera democracia en el mundo donde el Ejecutivo tiene mayoría en el Legislativo. De hecho, en Estados Unidos esa suele ser la costumbre, y somos testigos de que, tanto con presidentes demócratas como republicanos, muchas de las leyes que se aprueban es gracias a eso.

—El sistema de checks and balances no debería depender únicamente de los grandes poderes del Estado. El verdadero peso y contrapeso está en las instituciones: la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía… y su adecuada independencia, que resulta crítica.

—Yo estoy totalmente de acuerdo en que, si hay sintonía y si el pueblo ha votado para que exista esa mayoría en la Asamblea, es para que se reflejen avances. La verdad es que la ingobernabilidad que ha sufrido este país, en buena medida, ha sido por esa espada de Damocles que la Asamblea ha tendido sobre el Ejecutivo desde hace décadas.

—No hace falta ir tan recientemente; basta mirar atrás, por ejemplo, al gobierno de Sixto Durán Ballén, cuando el Partido Social Cristiano prácticamente tenía secuestrado al Ejecutivo con un poder excesivo y un chantaje constante que impedía el avance.

—La mayoría oficialista en la Asamblea Nacional es, incluso, una virtud del sistema democrático.

Loja, 2023. En el marco de la campaña presidencial de Otto Sonnenholzner, Carlos Emilio Larreátegui acompañó toda la contienda como Secretario Particular. La imagen corresponde a una visita a la Universidad Técnica Particular de Loja para dialogar con estudiantes.

Fotografía: Cortesía ® C. E. L.

—Esa gobernabilidad de la que hablamos es clave para afrontar los desafíos económicos…

—¿Cómo calificaría en una escala del 1 al 10 el manejo económico del actual gobierno?

—8.

—¿Por qué?

—Es evidente que la Constitución actual nos mantiene atados a un sistema insostenible para un país de nuestro tamaño, y más aún para un país cuya economía depende de las exportaciones de petróleo, sujetas a una enorme volatilidad. Este marco no permite la participación del sector privado y ha generado una fuerte ineficiencia en la producción petrolera, que sigue siendo la principal fuente de ingresos del Estado.

—Podríamos hablar largamente de la situación de Petroecuador: la falta de inversión en mantenimiento y en nuevos pozos ha provocado un deterioro sostenido de la producción y, en consecuencia, una caída en los ingresos petroleros.

—Ecuador enfrenta cinco o seis problemas extremadamente graves que, si logramos enfocarnos en ellos, podrían marcar un verdadero salto hacia el desarrollo. En este sentido, considero acertada la decisión del Presidente de enfocar su gestión en algunos ejes claros, como la reducción de la burocracia. Asimismo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se vuelve necesario, ya que sin ese respaldo será muy difícil salir de la crisis.

—A esto se suma un desafío demográfico que pocas veces se menciona: la población ecuatoriana está en declive y se encuentra incluso por debajo de la tasa de reemplazo. Es decir, no nacen suficientes niños para sustituir a las generaciones que están falleciendo. Esto se traduce en más personas jubiladas cobrando pensiones del IESS y más ciudadanos demandando servicios de salud, lo que presiona aún más las finanzas públicas.

—¿Cómo enfrentamos esto? Ordenando las cuentas fiscales, mejorando la productividad y, sobre todo, generando empleo, porque únicamente quienes trabajan pueden contribuir con impuestos. El diagnóstico general es claro: necesitamos un Estado más eficiente, una estrategia para enfrentar una demografía poco favorable y una política petrolera menos dependiente y abierta a la inversión privada.

—Ha mencionado que son cinco los problemas principales del Estado. Yo escuché tres. ¿Cuáles serían los otros dos?

—Creo que con esos tres ya se cubre bastante, aunque claro, también existen otros problemas.

—Infinitos

—Infinitos problemas, pero quizá esos tres son los más graves. Obviamente está también el tema de la seguridad. No soy ningún experto en ese campo, pero por la cercanía con mi madre, quien hasta hace poco fungió como representante del Secretario General de Naciones Unidas en Haití, he tenido cierto acercamiento a lo que pasa en ese país, y podríamos alargarnos en eso en otra entrevista. Lo menciono porque los problemas que enfrenta Haití son muy parecidos a los nuestros —aunque allá están exacerbados a la décima potencia—, y el origen es bastante similar.

—¿A qué voy con esto? A que estamos en una línea de colisión: si no atendemos a tiempo los problemas de seguridad, que hoy parecen pequeños incendios, en 10, 20 o 30 años serán inmanejables. Basta mirar a Centroamérica o a México para ver qué pasa cuando dejas que el narcotráfico se salga de control. Mal haría en profundizar en este tema porque, insisto, no soy experto en seguridad, pero creo que al menos hay que mencionarlo, porque hoy lo tenemos todos en el top of mind.

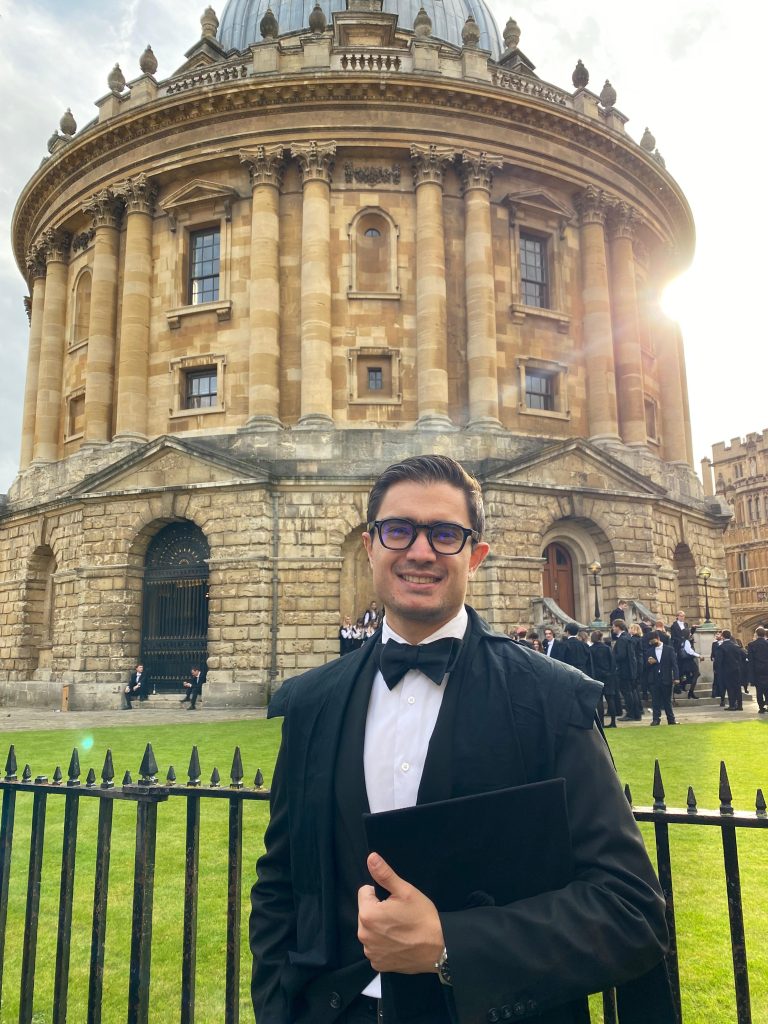

Oxford, 2022, Frente a la Radcliffe Camera. Carlos Emilio Larreátegui celebra la obtención del Máster en Políticas Públicas (MPP) en la Universidad de Oxford.

Fotografía: Cortesía ® C. E. L.

—¿Cuál es el camino para mejorar?

—Creo que un muy buen punto de partida es lo que hablábamos: tener sintonía con la Asamblea Nacional. Eso te permite impulsar reformas urgentes y necesarias que no han podido aprobarse desde la salida del correísmo, hace ya casi diez años. Ese es un buen primer paso.

—En segundo lugar, entender cuáles son los problemas centrales y enfocar los recursos en ellos. Por ejemplo, pienso que el gobierno ha hecho bien en desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles. Claro, esto requiere capacitación, porque están entrenadas para la guerra contra una fuerza externa, no para enfrentar el crimen organizado. Y cuando no se las prepara bien, ocurren tragedias como la del caso Malvinas. Aun así, creo que el camino es el correcto, porque no podemos pretender enfrentar a organizaciones criminales que operan casi como Estados con una Policía Nacional que, si bien cumple su rol, no está lista para ese nivel de enfrentamiento.

—Por eso insisto en enfocar lo poco que tenemos en esos cinco o seis problemas clave. Digo cinco o seis por dar un número; no es que sean exactamente esos, pero lo importante es que no son tantos y, si nos concentramos en ellos, podemos hacer una gran diferencia.

—Ahora, claro, hay otros problemas que se vienen a la mente, como la desnutrición crónica infantil. Pero, en general, creo que ya todos sabemos cuáles son. El punto no es identificarlos —eso está claro—, sino entender que necesitamos reducir la burocracia y priorizar recursos en lo que realmente importa. No tiene sentido que el Municipio de Quito, por ejemplo, tenga más de veinte mil empleados. Es una locura que el Estado gaste tanto en funcionarios que no están resolviendo los problemas más apremiantes del país. ¿Qué genera esto? Distensión, falta de cambios profundos y, al final, la imposibilidad de avanzar.